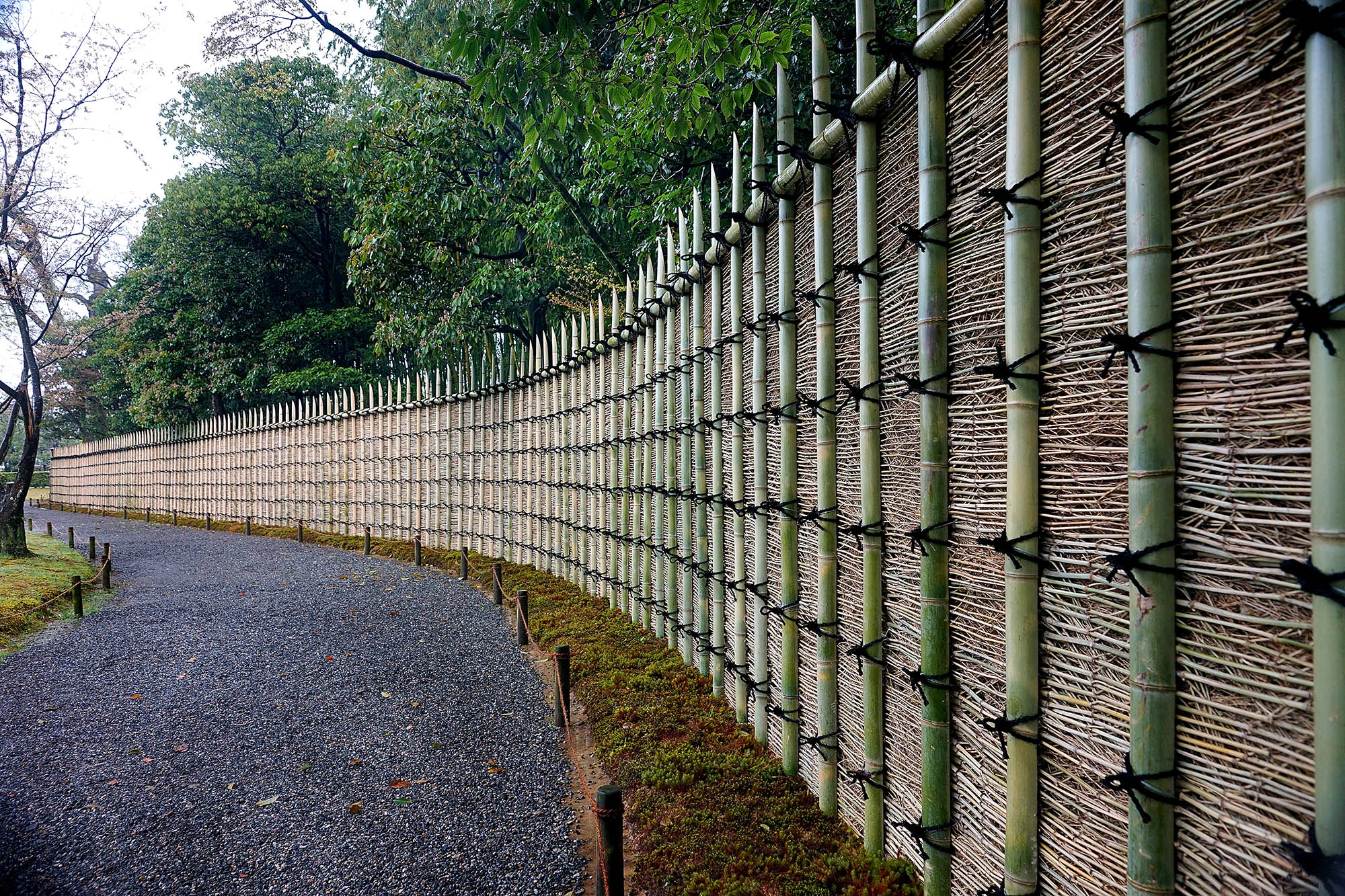

建仁寺垣

建仁寺垣は、京都の禅寺として知られる建仁寺に由来する伝統的な竹垣の形式で、目隠しや境界として用いられる竹垣のひとつです。その特徴は、胴縁と呼ばれる横材を数段渡し、そこに竪子(縦に並べた竹材)と呼ばれる縦竹を一定間隔で並べて取り付け、さらにその上から割竹で押さえるという構造にあります。

一見シンプルながら、しっかりと視線を遮る目隠し効果を持ちつつ、風や光をやわらかく通す絶妙なバランスが特徴です。竹の自然な表情と、規則的に組まれた構成の中に、整然とした美しさが感じられます。

その名称が示す通り、建仁寺の創建当時(鎌倉時代)からこの形式の竹垣が存在していたとされ、長い歴史を持っています。茶庭や数寄屋建築の外構にもよく用いられ、落ち着きと品格を兼ね備えた垣として高く評価されています。

建仁寺垣の施工においては、胴縁の高さや間隔、竪子の太さや密度、押さえ竹の角度など、細かな意匠の違いが仕上がりの印象を大きく左右します。しっかりと視線を遮る機能性に加え、竹材の節や色合い、結びの美しさなど、職人の技と感性が求められる伝統技法です。

現代においても、建仁寺垣は和風住宅や旅館、茶室のまわりなどで取り入れられ、竹垣の中でも格式高い意匠として多くの支持を得ています。年月を経るごとに竹の色が変化し、景観により深みを加えていくのも大きな魅力のひとつです。