駒寄せ

「駒寄せ」とは、その名称の通り「駒(馬)を寄せる=繋ぐ」ための設備を指します。昔の日本の屋敷や町の路地、さらには寺社や商家の前などに設けられ、馬を一時的に繋いでおくための杭や柵として使われていました。

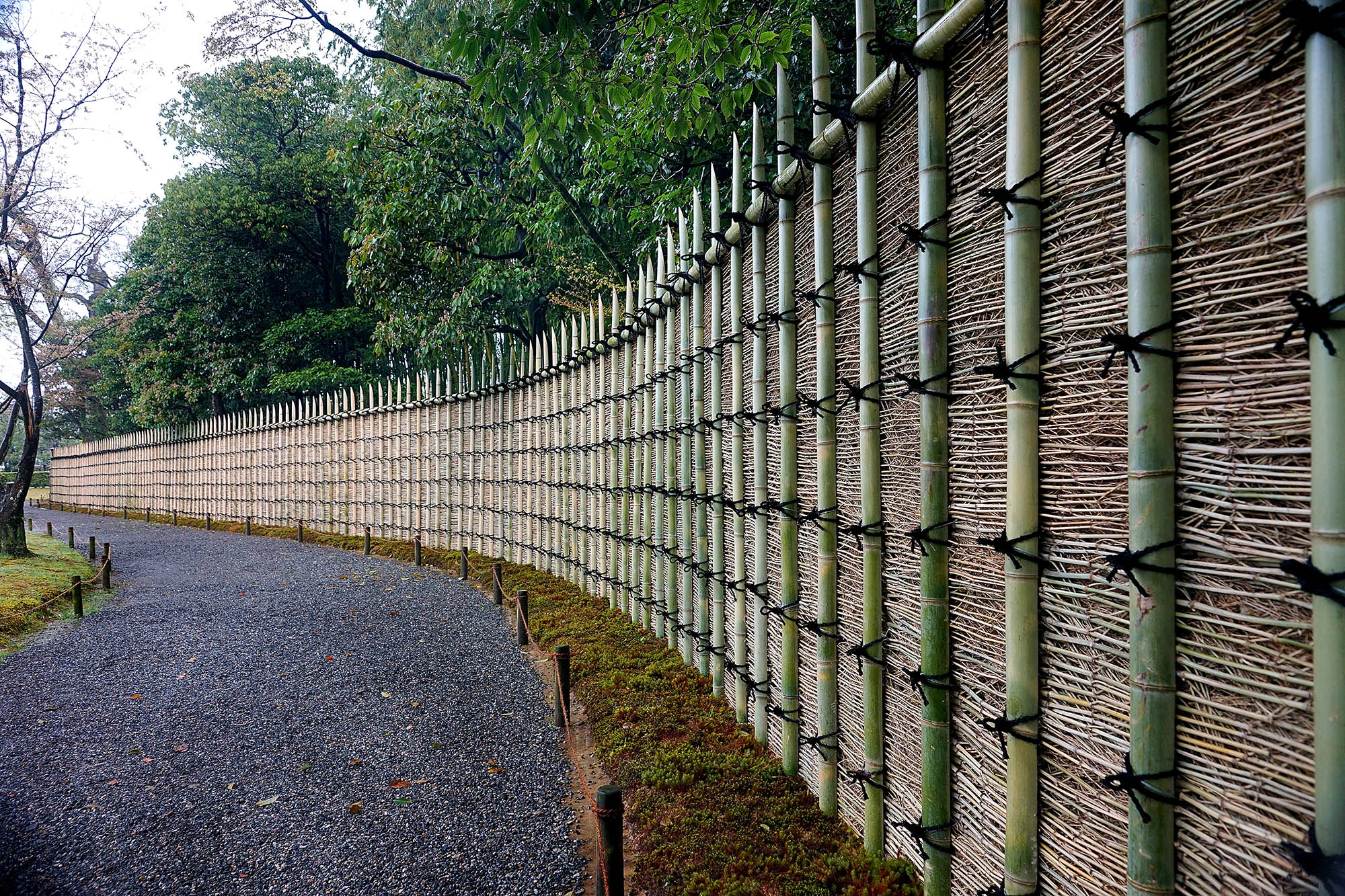

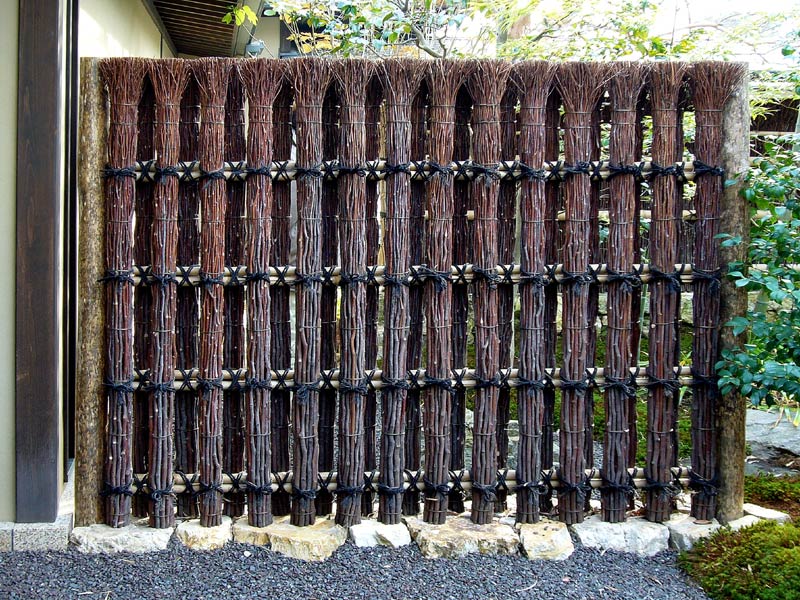

江戸時代以前から交通手段として馬が重要視されていた時代、町中や屋敷前に馬をつなぐ場所が必要でした。そこで設置されたのが「駒寄せ」です。材質は主に木材や竹、または鉄製の杭が使われ、場所や用途に応じて頑丈さや耐久性が考慮されました。

駒寄せの設置場所は、通り沿いや路地の端、屋敷の門前など、馬が人の出入りや通行の妨げにならないよう配慮された場所が多いです。形状はシンプルで、馬がしっかり繋がれるよう杭に縄や鎖を結びつけることができる構造となっています。

意匠的には装飾が施されることは稀で、実用性が最優先でした。これは、馬を安全に繋ぎ止め、必要なときにすぐに放すことができるようにするためです。したがって、外観に美しさや町並みの景観を意識した犬矢来のような装飾的な要素はほとんどありません。

近代に入り馬の交通手段が減少するとともに、駒寄せの設置や使用も激減しました。現在では、歴史的な町並みの保存地区や民俗資料館などで見られることが多く、日常生活の中で目にする機会は非常に少なくなっています。