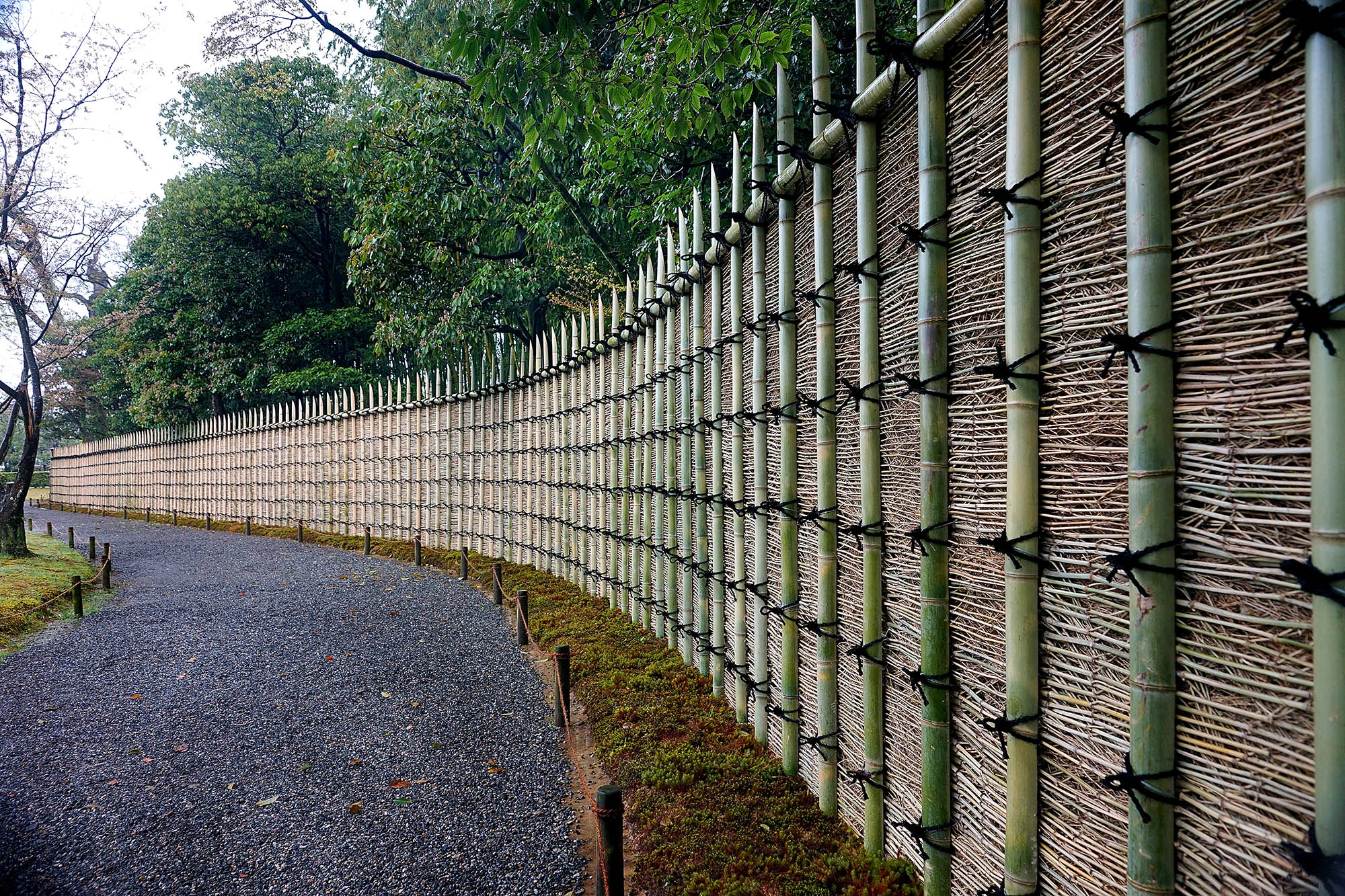

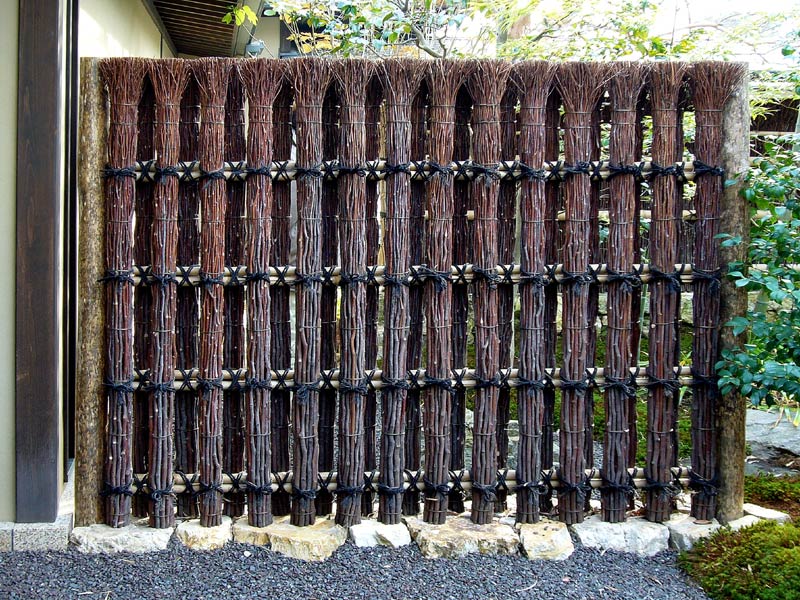

四つ目垣

四つ目垣は、日本庭園や茶庭において最も広く用いられている「透かし垣」のひとつです。その名の由来は、等間隔に組まれた縦横の竹が、ちょうど「四つの目」を形づくることにあります。構造は比較的シンプルで、柱に胴縁を四段渡し、縦竹と交差させることにより、格子状の繊細な表情をつくり出します。

その素朴で開放感のある佇まいは、垣としての役割だけでなく、風や光、視線をやわらかく通しながら、庭の奥行きや背景の景色を引き立てる効果があります。一見すると単純な構成に見えますが、実は非常に奥の深い垣でもあります。

たとえば、縦横の竹の太さや間隔、仕上げの高さを変えることで、印象や用途が大きく変わります。庭全体の調和に合わせてアレンジすることで、現代の住まいにも自然に溶け込み、洗練された雰囲気を演出することができます。

また、竹の節の位置や結び目の美しさといった細部にも、職人の技が息づいており、さりげない中に凛とした品格を宿しています。

その柔らかくも整った佇まいから、茶庭や露地はもちろん、現代の住宅の目隠しや区切りとしても人気の高い竹垣です。