龍安寺垣

京都・龍安寺といえば、石庭で世界的に知られる禅寺です。その龍安寺に由来する竹垣様式が「龍安寺垣(りょうあんじがき)」です。

古くからの伝統に根ざしたようにも思えるこの竹垣ですが、実際の創作や命名は明治以降とされており、他の伝統垣に比べると比較的新しいものです。それでも今日では、日本庭園を彩る代表的な竹垣の一つとして広く知られるようになっています。

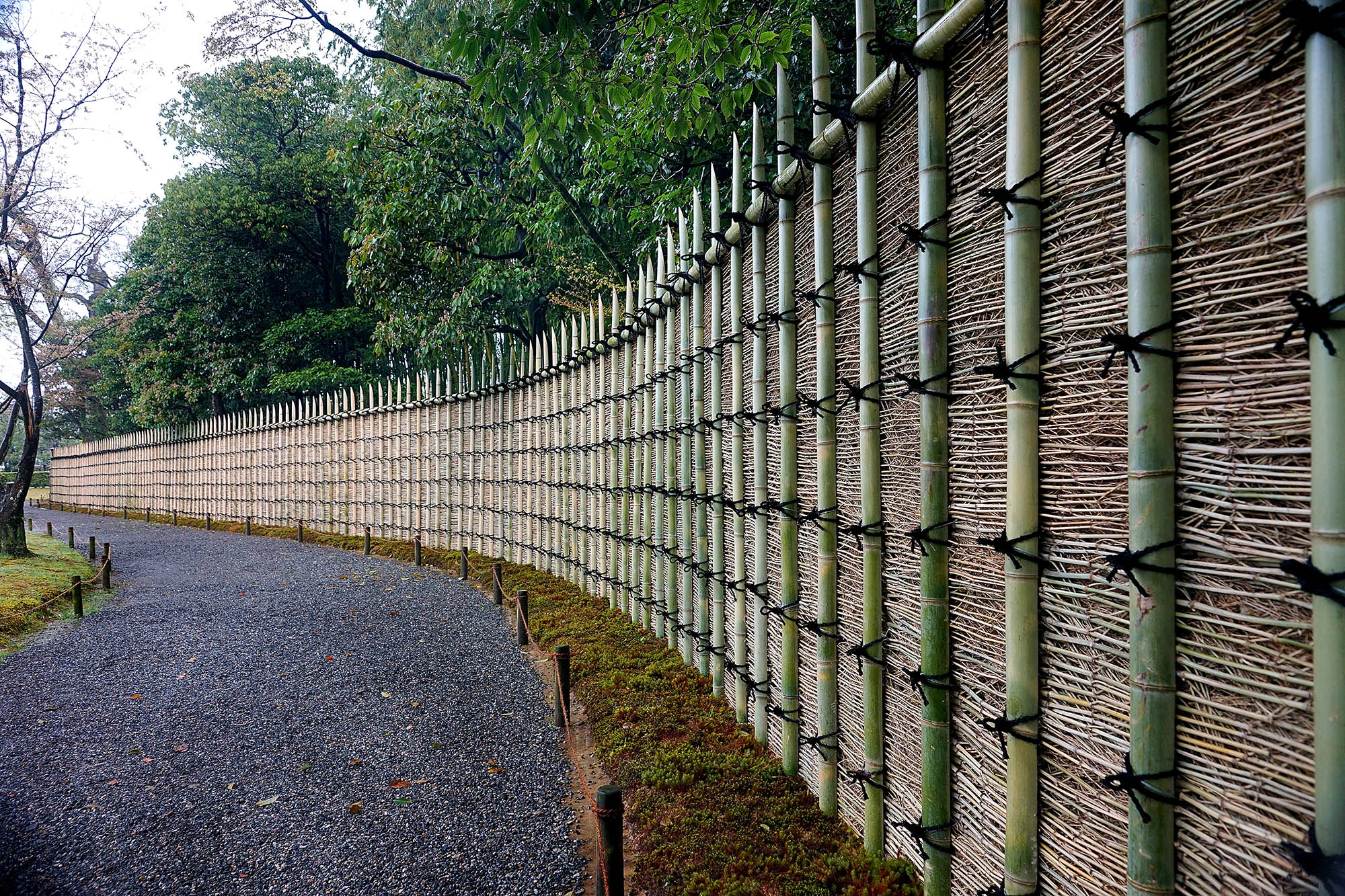

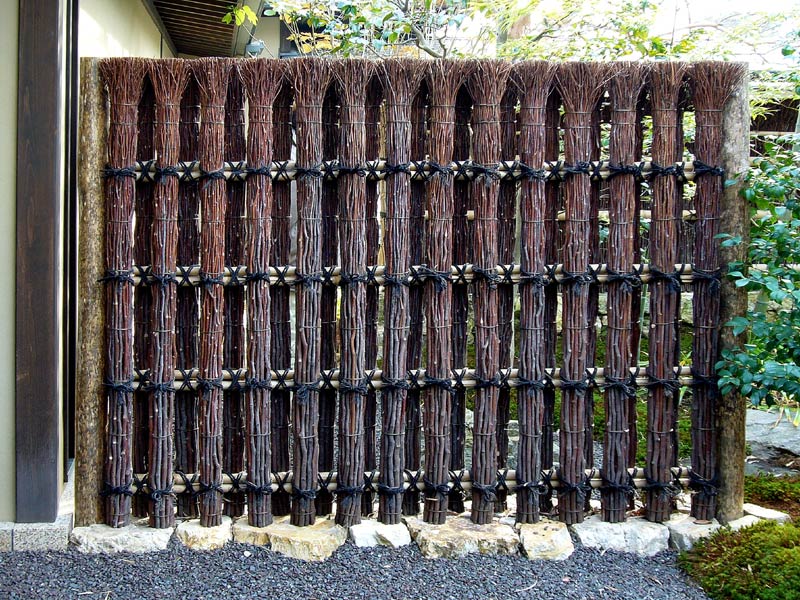

龍安寺垣は、垂直に立てた親柱に対して、斜めに交差させた組子が連なる構造。組子の上端は「すはま重ね(品字型)」という装飾的な玉縁で仕上げられ、全体の印象を引き締めています。

また、組子の裾は地面に直接差し込む「生け込み」ではなく、地面から少し浮かせて「押さえ縁(おさえぶち)」を設ける形式が一般的です。これにより、湿気を避けつつ、構造の美しさを保つ工夫がなされています。

竹の使い方にもバリエーションがあります。たとえば、庭内に設けられた垣では丸竹を用い、参道の石段わきでは割竹を抱き合わせて使用するなど、設置場所によって素材と技法が変えられるのも龍安寺垣の特徴のひとつです。

竹垣は単なる「囲い」ではなく、空間と空間をやわらかく区切る役割を持ちます。龍安寺垣もまた、視界を閉ざすことなく、風や光、音までも通しながら、場に秩序をもたらす存在です。控えめでありながら凛とした姿は、日本庭園における「間」の美学を体現しています。

現代の庭においても、龍安寺垣はその佇まいと機能性から、高い人気を誇っています。