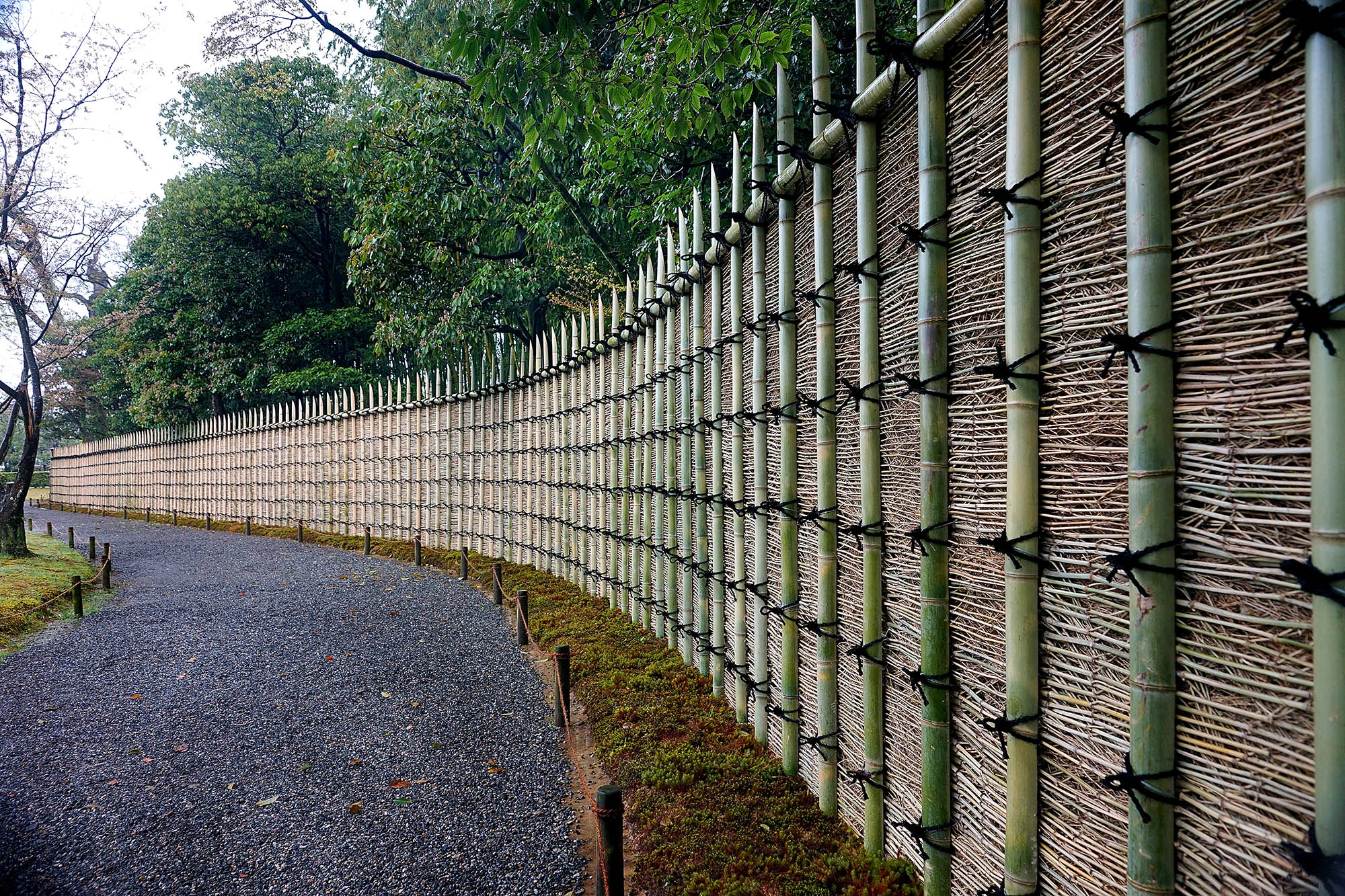

御簾垣

御簾垣(みすがき)は、その名のとおり、「御簾(みす)」のように繊細で、すだれ状の意匠を持つ竹垣です。細目の竹を密に横方向に並べ、竹や木の枠材で上下・側面を縁取った構造が一般的で、柔らかく視線を遮りながら、通風性と装飾性を両立させた意匠垣として知られています。

御簾垣は、格式の高い和風住宅や数寄屋造り、茶庭、料亭の外構などで多く使われてきた伝統的な竹垣で、そのたたずまいは上品で奥ゆかしく、建物の格や庭の品格を静かに引き上げてくれる存在です。

横に細かく並んだ竹は、まるで屋内に掛けられた御簾のように、中を完全に隠さずに、外とのあいだに気配を残します。この「見えそうで見えない」「区切ってもつながる」感覚は、日本の伝統的な空間美の本質を表現するものであり、御簾垣はその象徴的な存在ともいえるでしょう。

構造としては、竹を一定間隔で水平に並べ、それを縦の支柱と枠材で押さえた「横簾構造」が基本となります。竹材は主に丸竹が使われ、太さや節の整い具合、表面のなめらかさが見栄えに大きく影響するため、良質な素材と丁寧な加工が求められます。 全体は平坦で端正に整えられ、面としての美しさが強調されます。

現代の用途としては、塀の内側に設ける内垣や、敷地と道路との境界、また玄関アプローチ沿いの袖垣として用いられることが多く、視線をほどよく遮りながらも、閉塞感を与えず、外からの柔らかな印象を保ちます。御簾垣は、他の竹垣と比べてやや繊細な構造であるため、設置後の風雨や直射日光による劣化には注意が必要です。防腐処理や定期的なメンテナンスによって、自然素材ならではの美しさを長く保つことができます。