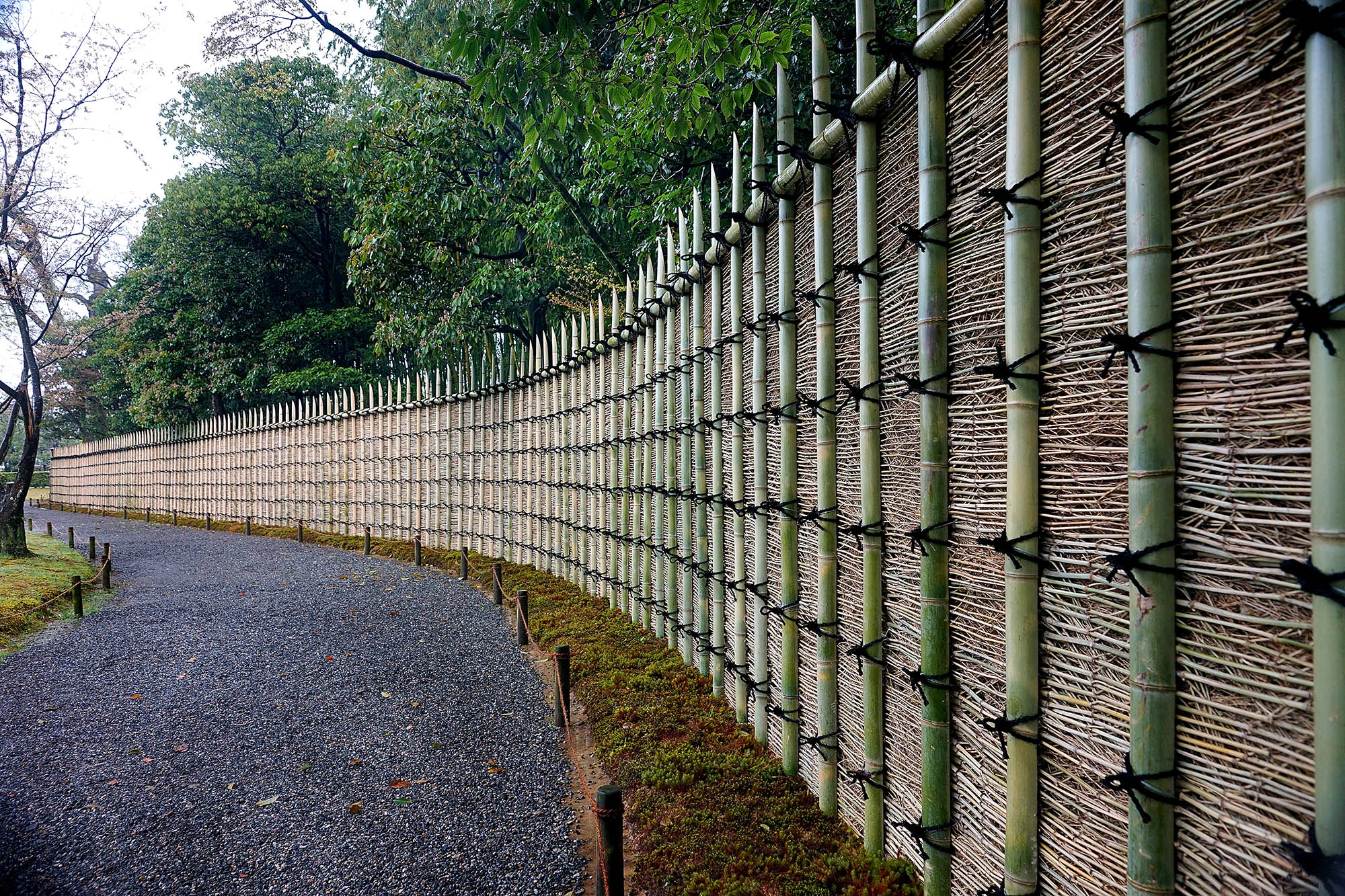

鉄砲垣

鉄砲垣は、日本の伝統的な竹垣の一種で、竹を立てかけたような独特の構造が特徴的な意匠垣です。名称の由来は、竪子(縦に並べた竹材)が交互に取り付けられたその姿が、まるで鉄砲を立てかけたように見えることからとされています。

この垣は、胴縁に対して、縦の竹材を交互に配置するという独特の構造を持っています。竪子が一列に並ぶのではなく、手前と奥に交互に配置されることで、見る角度によって奥行きとリズムが感じられ、透け感のある軽やかな印象を与えるのが魅力です。

鉄砲垣には「表裏」がないという特徴があり、どちらの面から見ても構造が同じため、仕切りや袖垣(通路や門まわりなどに設ける短い垣)として多く用いられます。垣根としての目隠し効果はそこまで高くないものの、視線を遮らずに空間を柔らかく区切ることができるため、茶庭や町家、和風庭園の演出に適しています。

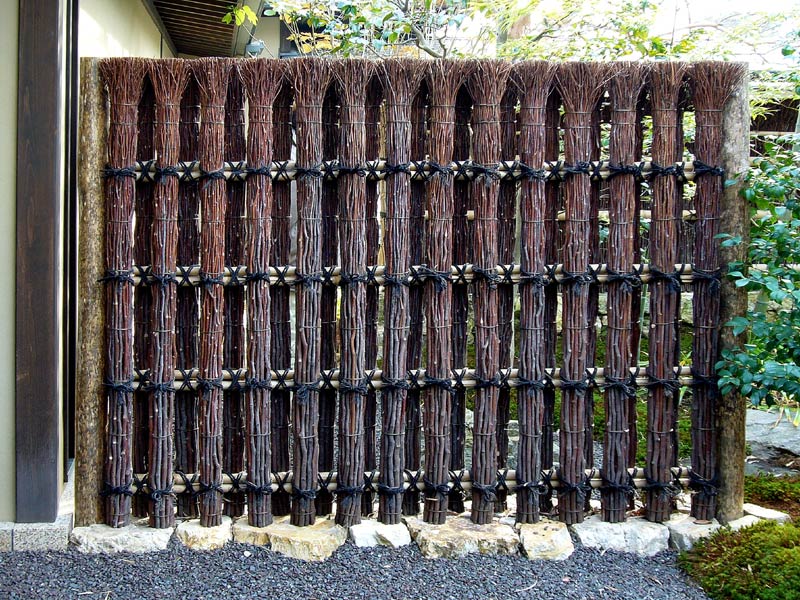

使用される竪子は、丸竹が用いられます。一般的には長さ60~180cm程度の竹が使われ、上下の太さに差がない、まっすぐなものが選ばれることが多いです。こうした素材の選定と並べ方によって、全体にすっきりとした印象と構造美が生まれます。

鉄砲垣は構造自体は比較的シンプルである一方、竹材の質や組み方によって見た目の美しさに大きな差が出るため、職人の技術が問われる垣でもあります。また、空気の流れや視線を完全に遮らないことから、敷地内外との一体感を保ちつつ、さりげない区切りを設けたい場面で非常に有効です。

庭のアクセントとして、あるいは小道や門前の袖垣として、上品で軽やかな演出を求める場合に鉄砲垣は非常に適しています。その素朴さの中に、しっかりとした構造と日本的な美意識が感じられる、伝統と実用性が融合した垣の一つです。