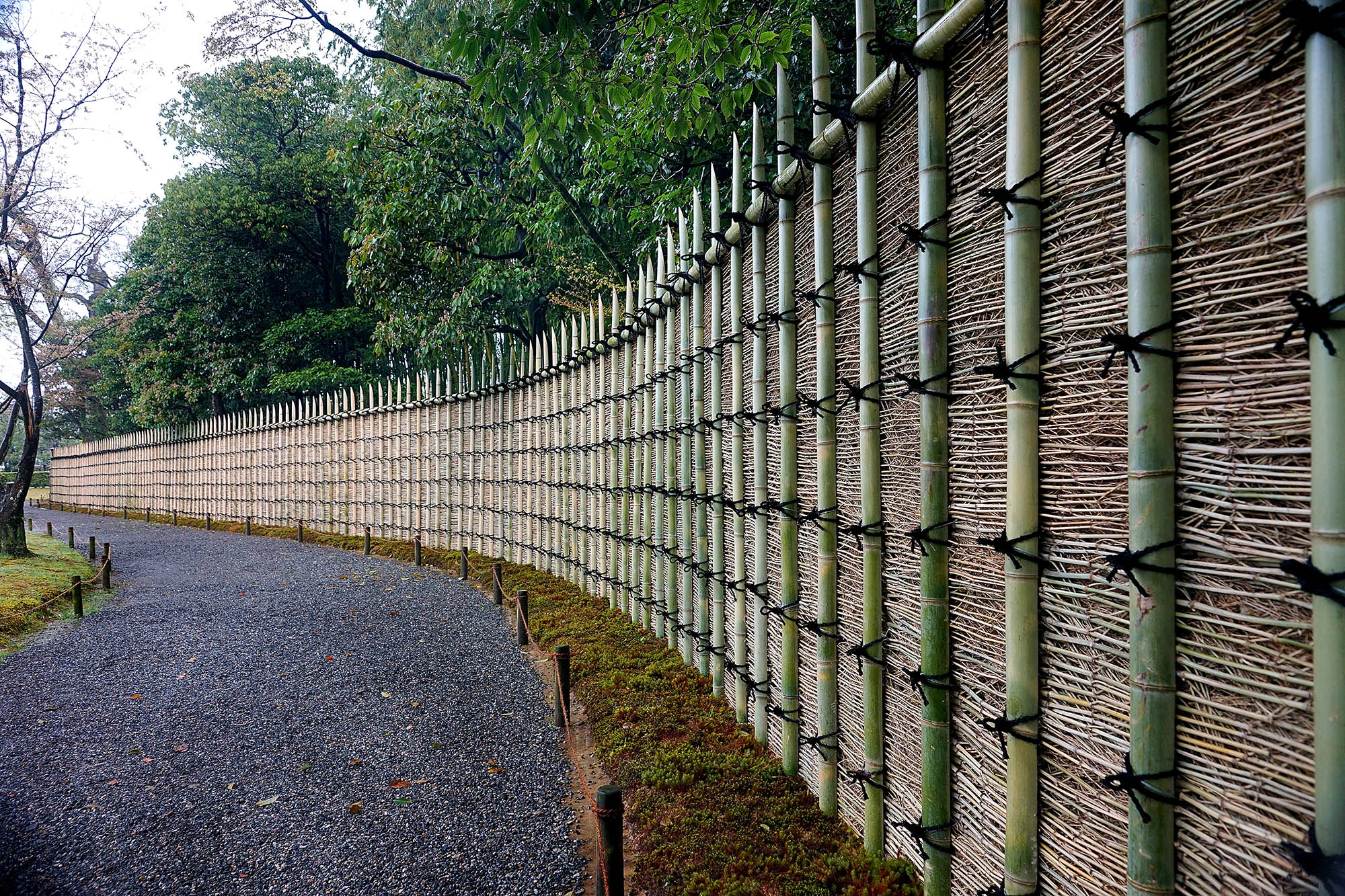

青竹木賊垣

青竹木賊垣とは、日本の伝統的な竹垣の形式のひとつで、竹を垂直に密に並べることで、まるで木賊(とくさ)草のようにすっきりとした印象を与える美しい垣根です。その名のとおり、青々とした竹の色味と木賊の葉のような縦のラインが特徴で、繊細で端正な美しさを備えています。

この垣は、もともと庭園や茶庭、数寄屋建築の周囲などで用いられ、周囲との境界をやわらかく区切るための「見せる垣根」として発展してきました。単なる目隠しや防犯を目的とするのではなく、空間に奥行きや静けさを添える存在として、日本庭園や町家の景観づくりに重宝されています。

構造としては、青竹を垂直に等間隔で並べ、青竹の艶やかで瑞々しい質感を活かすため、加工や施工にも高い技術が求められます。竹の並べ方や間隔によって、隙間からわずかに風景を透かすような軽やかな仕上がりにもなり、閉塞感のない柔らかな印象を与えます。

また、青竹木賊垣はその見た目の繊細さとは裏腹に、しっかりとした構造を持ち、長期間にわたって美観を保つことができます。ただし、使用する竹の品質や乾燥・防腐処理の有無によって耐久性が左右されるため、信頼できる材料と施工技術が不可欠です。

特に京都では、通り庭や玄関先、露地の仕切りとしてこの垣が用いられることが多く、通行人の目を惹きつける美しい外構の一部として機能しています。