犬矢来

犬矢来は、日本の伝統建築や特に京都の京町家の外観に広く用いられる竹や木製の格子状の柵のことを指します。主な役割は、建物の基礎や外壁の下部を保護することにあります。特に外壁の下方に設置されることで、雨水が地面や路面から跳ね返り、壁面を汚したり傷めたりするのを防ぐ重要な役割を担っています。

「犬矢来」という名前の由来については複数の説があります。ひとつには、かつて犬が家の壁ぎわを通る際に壁を傷つけないように守る意味が込められているという説。また、泥や雨の跳ね返りを防ぐための柵であることから、「犬の矢来(やらい)=犬のための柵」という意味が転じたとも言われています。いずれにせよ、江戸時代から続く町家の伝統的な意匠の一つとして、建物の保護だけでなく日本の美的感覚を象徴する要素としても位置づけられています。

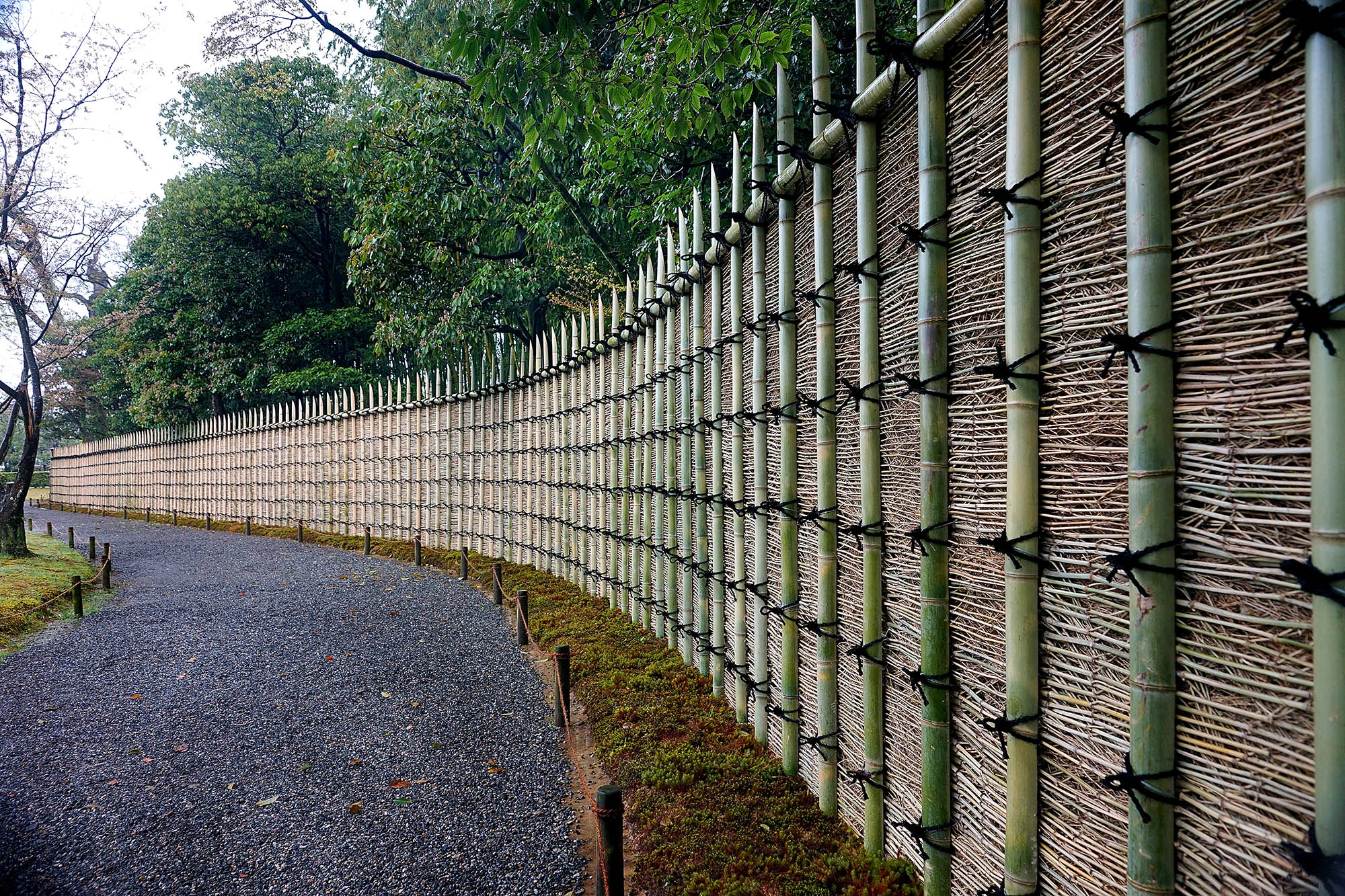

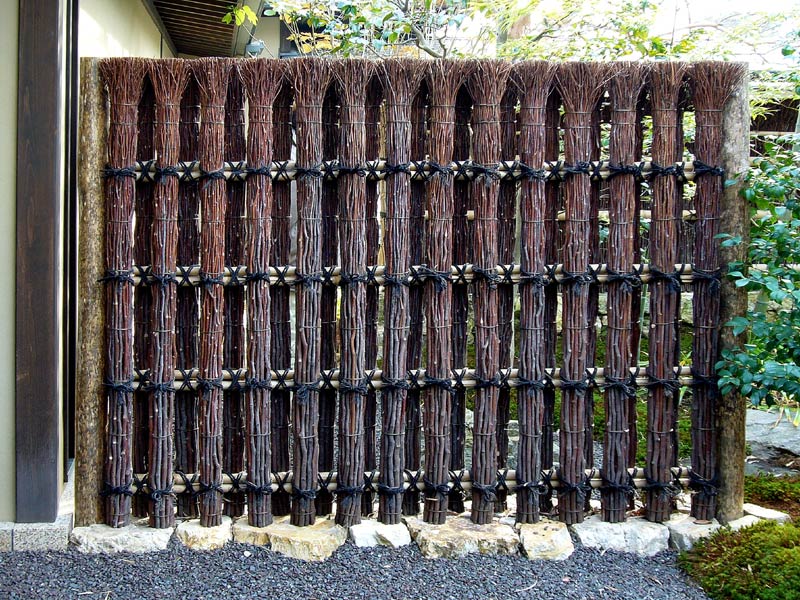

構造面では、節の整った青竹や厳選された木材を使い、縦横に丁寧に組み合わせた格子状のデザインが一般的です。この格子は単に壁を守るだけでなく、通気性を確保することで壁内部の湿気を逃がし、建物の耐久性を高める役割も果たしています。設置される場所は主に建物の基礎付近で町家の落ち着いた和の景観を引き立てます。

また、犬矢来は単なる実用品に留まらず、地域の職人の手仕事や竹の美しさを感じさせる工芸品としての側面も持ちます。竹の節目の美しさや色味、組み方の精緻さは、そのまま日本の伝統建築の繊細さや洗練された美意識を反映しています。京都の街並みを特徴づける要素の一つとして、風情ある町家の雰囲気づくりに欠かせない存在です。

なお、この竹垣のことを「駒寄せ」と呼ばれることもありますが、駒寄せとは本来、馬を繋ぐための杭や柵を指し、犬矢来とは役割も設置場所も異なります。